Heute geht es also mit dem Fahrrad über den Höhenzug der Ville, wo um Brühl herum der Beginn des rheinischen Braunkohletagebaus datiert und lokalisiert werden kann. Schön zusammengefasst findet sich die Geschichte bei Wikipedia in dem Artikel „Braunkohlebergbau“:

Ab dem 16. Jahrhundert wurde eine Holznot (ein bevorstehender oder bereits akut anzutreffender Mangel am Rohstoff Holz) als gesellschaftliches Problem wahrgenommen. Um 1800 waren weite Teile Europas entwaldet; viele der restlichen Wälder waren übernutzt. Vielerorts gab es jeden Winter einen akuten Mangel an Brennholz und anderen Heizstoffen; (siehe auch Geschichte des Waldes in Mitteleuropa).

Vielerorts wurden Schächte gegraben bzw. gebohrt mit dem Ziel, neue Kohlereviere und andere Bodenschätze zu finden („Mutungsbohrungen“).

Im ausgehenden 17. Jahrhundert entdeckte man, dass die nasse, unbrauchbare Schicht, die bei der Tongewinnung für die Keramik-Industrie im Raum von Brühl (zwischen Köln und Bonn) und Frechen (zwischen Köln und Aachen) über der Tonschicht lagerte und abgeräumt werden musste, brennbar war, nachdem man sie mittels Sonne und Luft getrocknet hatte. Diese torfähnliche Substanz (Turf) ließen die jeweiligen Grundherren nun in kleinen Gruben von Kleinbauern und Tagelöhnern mit Hacke und Spaten abgraben. Er wurde in Töpfen zu Klütten (von niederdeutsch Kluit = Klumpen) verdichtet und im Sommer an der Luft getrocknet. Die Klütten hatten nur einen geringen Heizwert. Sie wurden vor Ort genutzt oder in umliegenden Siedlungen an arme Leute verkauft. Solche Gruben bestanden noch bis in die 1920er Jahre.

1698 begann man bei Mücheln/Braunsbedra nach Braunkohle zu graben. Dies gilt als die „Geburtsstunde“ des Mitteldeutschen Braunkohlereviers. Im späteren Westrevier des Rheinischen Braunkohlereviers stieß man 1819 beim Brunnenbau in der Ortschaft Lucherberg bei Inden auf Braunkohle. 1826 begann der Grundherr Karl von Goldstein mit dem Abbau eines 7,5 Meter mächtigen Flözes.

Im Zuge der Industrialisierung kam es in allen Ländern Europas im 19. Jahrhundert zu einem starken Bevölkerungswachstum (siehe z. B. Demografie Deutschlands). Es gab eine Verstädterung. Zahlreiche technische Erfindungen ermöglichten Neuerungen. Wohnbevölkerung, Handwerk, Gewerbe und Industrie brauchten Brennstoff zum Heizen und zum Betreiben von Dampfmaschinen. Vorübergehend ging der Braunkohle-Absatz durch die Konkurrenz der billigen Steinkohle aus dem Ruhrbergbau zurück; 1876 erreichte er einen kurzen Tiefstand.

Unternehmer in Brühl machten 1877 (Gewerkschaft Roddergrube) und 1878 (Gewerkschaft Brühl) die Kohlegewinnung durch dampfbetriebene Lenzpumpen konkurrenzfähig und revolutionierten die Herstellung von Briketts durch maschinelle Pressen. Solche Pressen waren 1872 im mitteldeutschen Revier entwickelt worden. In rascher Folge wurden weitere Brikettfabriken gegründet. Überregionale Eisenbahnlinien sowie die lokalen Bahnen verbanden Orte in der Ville, erschlossen weitere Kohlefelder oder banden Gruben an die Nachfrageräume an.

Soweit zur Geschichte. Nun steige ich aufs Rad und mache mich auf den Weg.

Tagesdaten: 34,11 Km

- Der Balthasar-Neumann-Platz in Brühl Mitte. Wohn- und Einkaufszentrum, dass in den 1970er Jahren errichtet wurde.

- Begrünung des Betonareals am Balthasar-Neumann-Platz.

- Die katholische Pfarrkirche St. Servatius in Brühl Kierberg, genannt Arbeiterdom: Die neugotische Hallenkirche entstand in den Jahren 1903 bis 1904. Der Begriff „Arbeiterdom“ rekrutiert wohl daher, dass die Brühler Vororte Kierberg und Heide zu Beginn des 19. Jhdt. Zentren des Braunkohlebergbaus waren und hier sehr viele Arbeiter lebten.

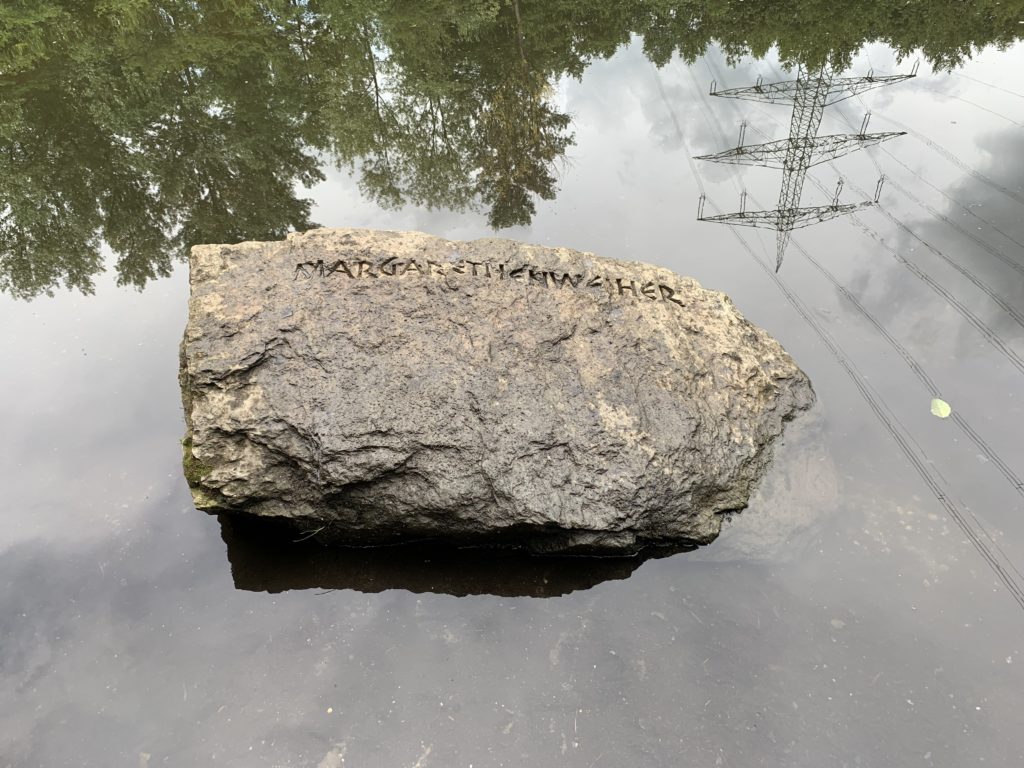

- Der Margarethenweiher. Er entstand, wie auch die anderen Seen auf meiner heutigen Tour, aus einem der sogenannten Restlöcher des ehemaligen Braunkohletagebaus etwa Mitte der 1930er Jahre. Er entstand durch einen Wiederanstieg des Grundwassers. Seine Fläche beträgt etwa 1,9 Hektar, die Tiefe 1,3 bis 9,6 Meter. Wie auch die meisten anderen Seen wird er zum Angeln und als ruhig gelegenes Gewässer, vorwiegend zum Wandern und zur Naherholung genutzt.

- Kloster Benden war eine Zisterzienserinnen-Abtei im heutigen Ortsteil Heide. Die erhaltenen Teile der Anlage wurden restauriert und dienen heute Wohnzwecken.

- Einer der größten Seen aus den ehemaligen Restlöcher des ehemaligen Braunkohletagebaus ist der Heider Bergsee. Heute ein stark frequentiertes Naherholungsgebiet.

- Durch die Wälder auf der Ville.

- Hier die noch verbliebenen Häuser der Kolonie Pingsdorf, die 1889 als erste nachweisbare Arbeitersiedlung für im Braunkohletagebau arbeitsuchende bayerische Waldarbeiter der Gewerkschaft Brühl entstand.

- Der Brühler Wasserturm aus den 1950er Jahren. Unten Wohnungen, oben Wasser. Ich hätte hier nicht wohnen wollen.

- Blick auf die Verwaltungsfachhochschule des Bundes in Brühl.

- Der Kierberger Bahnhof.

- Der sogenannte Kaiserbahnhof in Brühl-Kierberg gilt als eines der schönsten Empfangsgebäude Deutschlands. Es wurde 1877 am Ende der von der Brühler Innenstadt heraufführenden Kaiserstraße in einem kleinen Park errichtet. Seine besonders aufwändige Gestaltung verdankt es Kaiser Wilhelm I., dem der Bahnhof als Zwischenhalt für seine jährlichen Besuche der Herbstmanöver in der Eifel diente. Für den kaiserlichen Zug war extra ein Abstellgleis auf der nördlichen Streckenseite angelegt. Insofern war der historische Bahnhof auch im Sinne der Reichsbahndefinition ein echter Bahnhof. Vom Bahnhof fuhr der Kaiser mit der Kutsche über die Kaiserstraße zum Brühler Schloss, in dem er übernachtete. Das ehemalige Empfangsgebäude beherbergt seit den 1980er Jahren ein Restaurant mit Biergarten unter wechselnden Besitzern. Seit Dezember 2008 wurde das Gebäude entkernt, restauriert und teilweise umgebaut. Restaurant und Biergarten sind unter neuer Leitung wieder in Betrieb.