Eigentlich wollte ich das schöne Oktoberwetter noch für eine Fahrt über die Alpen nutzen. Dann wurde aber doch für das kommende Wochenende ein erster Wintereinbruch prognostiziert, den ich nun nicht gerade mit dem Fahrrad am Reschenpass erleben wollte. So habe ich die Tour über die Alpen entlang des Inn und der Etsch auf das nächste Jahr verschoben und stattdessen ein kleine Tour durch Nordsachsen und das südliche Sachsen-Anhalt gemacht. Wer in diese Gegend fährt, wandelt natürlich immer auch auf den Spuren der Reformation. So nannte man Wittenberg die Mutter und Torgau die Amme der Reformation. Den Begriff der Amme finde ich nicht so treffend und würde bei Torgau eher von der Patin der Reformation sprechen.

Nach der unseligen Leipziger Teilung zwischen den Brüdern Ernst und Albrecht von 1485, mit der sich das Kurfürstentum Sachsen perspektivisch marginalisierte und seine Position im Reich schwächte, wurde Torgau die Residenzstadt des Kurfürstentums Sachsen und Dresden die Residenz des Herzogtums Sachsen. Nach Ernst (1464-1486) residierten in Torgau noch die Kurfürsten Friedrich III., genannt der Weise (1486-1525), Johann der Beständige (1525-1532) und Johann Friedrich I., genannt der Großmütige (1532-1547 Kurfürst, danach bis zu seinem Tod 1554 Herzog von Sachsen), die die Reformation weniger aus religiösen denn aus politischen Gründen unterstützten. Nachdem sich Herzog Moritz von Sachsen, der albertinische Vetter von Johann Friedrich dem Großmütigen, obwohl selbst protestantisch, nicht den protestantischen Fürsten im Schmalkaldischen Bund angeschlossen hatte und diesen 1547 mit Hilfe des Kaiser Karls V. bei Mühlberg ein vernichtende Niederlage beigebracht hatte, wurde der den Schmalkaldischen Bund führende Kurfürst Johann Friedrich der Großmütige festgenommen, zunächst zum Tode verurteilt und später in lebenslanges Gefängnis umgewandelt. Er verlor die Kurfürstenwürde und einen Großteil seiner Ländereien, auch Torgau, an seinen Vetter Moritz. Damit war die Zeit der Residenzstadt Torgau beendet und Dresden wurde die Residenz des nunmehr albertinischen Kurfürstentums Sachsen. Die >Erenestiner zogen sich nun nach Weimar zurück.

Kurfürst Friedrich der Weise, war es, der über Luther in den Anfangsjahren der Reformation seine schützende Hand hielt. Kurios daran war, dass Friedrich bis zu seinem Tode gemäß den Glaubenspraktiken seiner Zeit lebte und mit wahrer Leidenschaft Reliquien sammelte mit einem Gegenwert von rund zwei Millionen Jahren Ablass. Er betrieb also das mit Leidenschaft, wogegen Luther sich mit seiner Reformation wendete. Allerdings war Friedrich auch geprägt von Reformgedanken im Hinblick auf die Reichspolitik. So stand er für eine Stärkung der Territorialfürsten und damit gleichzeitig für eine Machtminderung der kaiserlichen Zentralgewalt und einer Schwächung es immer geldgierigeren Papsttums. Diese Reformgedanken bewogen ihn wohl auch, das Aufbegehren Luthers zu unterstützen.

16. Oktober 2018: Die Fahrt nach Torgau (85,7 Km)

Ein sehr schöner Tag für Oktober. Sonnenschein und Temperaturen bis über 20 Grad. Ich fahre durch das nördliche Leipziger Neuseenland bis Delitzsch mit seinem schön restaurierten Schloss. Dann geht es weiter entlang dem Seelhausener See bis nach Löbnitz mit seiner evangelischen Kirche, die über eine eindrucksvolle Kassettendecke verfügt, deren 168 Felder sehr aufwendig bemalt sind. Weiter geht es dann über Schnaditz mit seinem Schloss nach Bad Düben. Die Gegend ist bekannt für die sogenannten Kohlhasschen Händel, die Heinrich von Kleist als Vorlage für seine Novelle „Michael Kohlhaas“ dienten. An der Burg Düben lege ich eine Mittagspause ein. Die Touristeninformation hat hier einen sehr schönen Aufenthaltsraum mit Kaffeeautomaten für Radfahrer und Wanderer geschaffen. Danach geht es durch die Dübener Heide über Authausen, Pressel und Roitzsch nach Torgau. Leider führt der Radweg über weite Strecken über Schotterwege, was für mich immer sehr unangenehm ist. Sehr schön ist es natürlich um diese Zeit bei Sonnenschein durch die herbstlich gefärbten Wälder zu fahren. In Torgau nehme ich für zwei Nächte Quartier in der Pension Wehner. Ein kurzer Abendspaziergang führt mich dann in die Gaststätte „Herr Käthe“, die ich schon von früheren Besuchen kenne und die eine sehr gute Küche hat. Der Name ist eine Reminiszenz an eine respektvoll-ironische Bezeichnung Luthers gegenüber seiner Frau.

- Windmühle in Lindenthal bei Leipzig

- Schloss Delitzsch (Nordostfassade). Ende des 17. Jahrhunderts erhielt das Schloss sein heutiges Erscheinungsbild. Es wurde als Witwen- und Reiseresidenz vom Fürstentum Sachsen-Merseburg genutzt.

- Wappenschilder über dem Eingang zum Herrenhaus

- Die Südwestfassde des Schlosses von Delitzsch. Nach der umfangreichen Sanierung sind heute ein Museum, das Stzandesamt und die Touristeninformation hier untergebracht.

- Die Stadtkirtche St. Peter und Paul in Delitzsch

- Treile der Stadtmauer von Delitzsch

- Blick auf die Altstadt von Delitzsch

- Meilenstein zwischen Delitzsch und Benndorf mit Angaben in deutscher Meile ( 7532,5 m). So sind es nur 19 Meilen nach Berlin

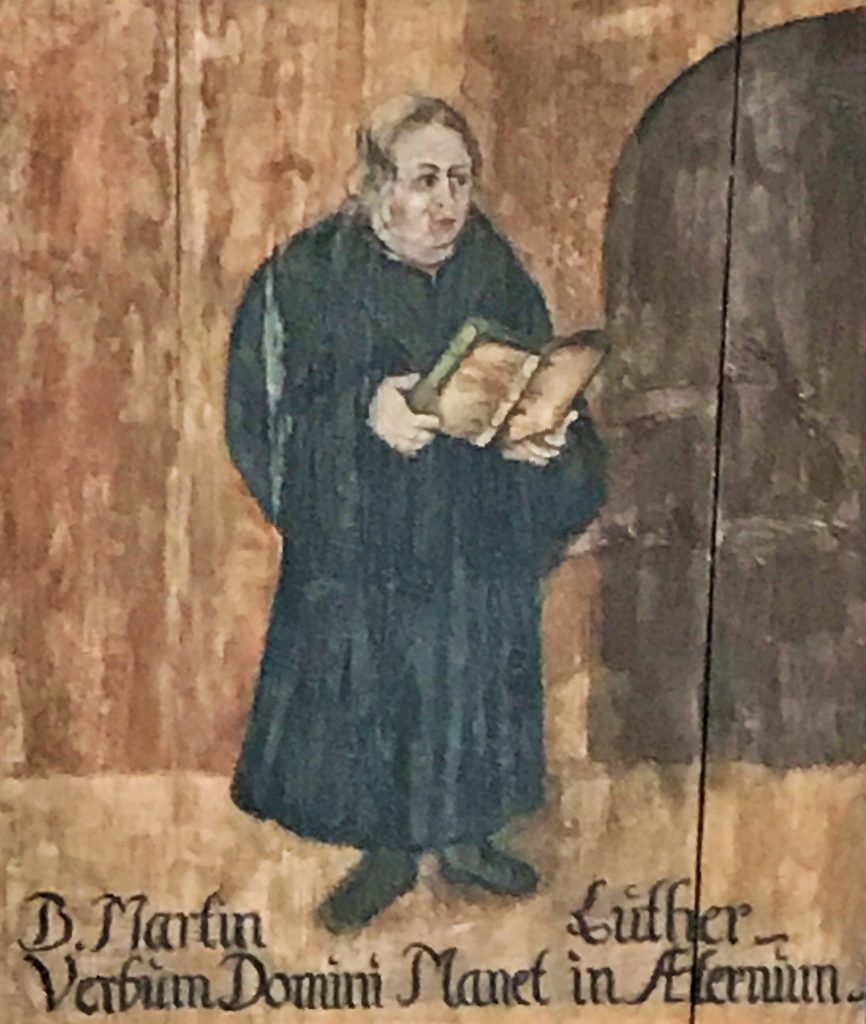

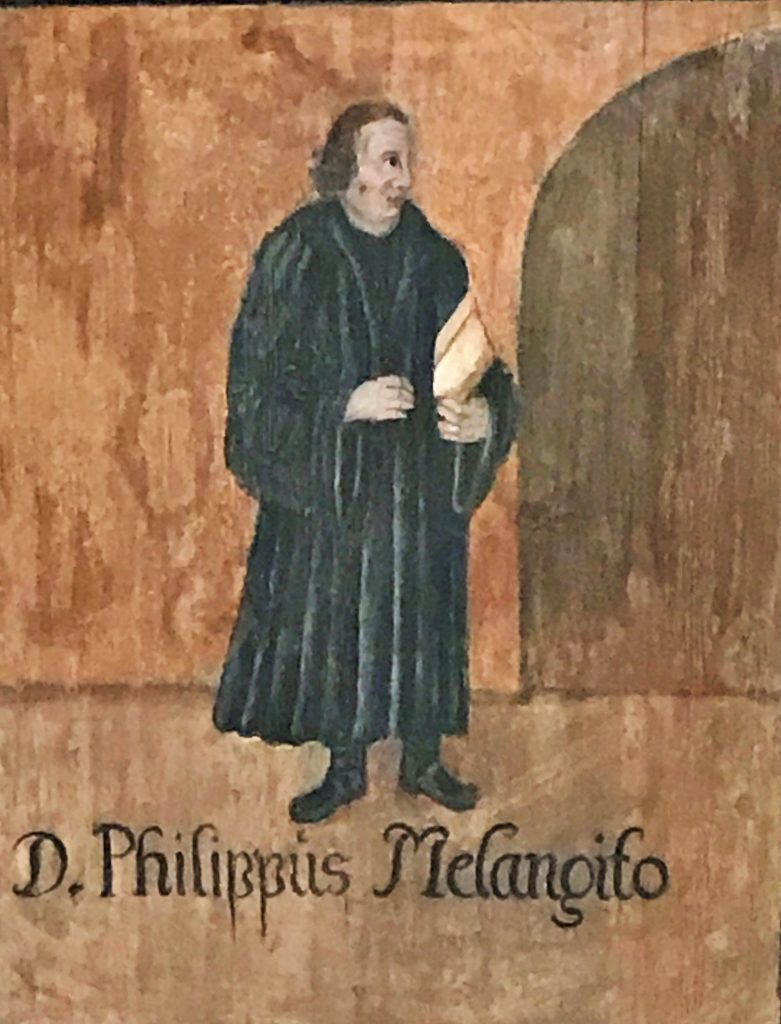

- Die evangelisch Pfarrkirche von Löbnitz …

- … mit ihrer eindrucksvollen Holzkassettendecke aus der Zeit um 1691. Auf 168 Feldern finden sich biblische Darstellungen des alten …

- … und des Neuen Testaments, Bildnisse der Apostel, der Kirchenväter …

- … sowie Luthers und …

- … Melanchthons

- Blick in den Kirchenraum

- Die Pfarrkirche von Schnaditz.

- Schloss Schnaditz: Hier lebte im 16. Jhd. der Junker Gunter von Zaschnitz, der als Widersacher des Berliner Pferdhändlers Michael Kohlhase bekannt wurde. Die Auseinandersetzungen wurden zur orlage der Novelle Heinrichs von Kleists „Michael Kohlhaas“. Am 21. Juli 1944 wurde hier der Generalmajor und Widerstandskämpfer Hans Oster wegen seiner Beteiligung an dem Umsturzversuch des 20. Juli 1944 verhaftet.

- Blick auf die Burg Düben und die Stadtkirche St. Nikolaivon Bad Düben.

- Blick auf die Mulde.

- Die Burg Düben: Hier wurde 1533 der Rechtstreit zwischen Michael Kohlhase und Gunter von Zaschnitz verhandelt.

- Das Rathaus von Bad Düben

- Fahrt durch die Dübener Heide

- Die Dorfkirche von Authausen aus dem 12. oder 13. Jhd.

- Der Dorfplatz von Authausen mit stattlicher Linde und geschlossenem Dorfladen.

- Alter Schornstein in Pressel

- Schloss Pressel, dass in dieser Form in den Jahren 1910 bis 1911 für den späteren Reichstagsabgeordneten Günther Gereke, einer ziemlich schillernden Persönlichkeit der jüngeren Deutschen Geschichte des 20. Jhdts., errichtet wurde.

- Schotterstrecke nach Torgau

- Kirche von Roitzsch

- Das Denkmal für die Gefallenn des 1. und 2. Weltkriegs in Roitzsch:

- Hier steht die Trauer der Hinterbliebenen und nicht die Heldenverehrung im Vordergrund,

17. Oktober 2018: Ausflug nach Prettin – Ein Schloss, dass eines der ersten Konzentrationslager der Nationalsozialisten war (75,2 Km)

Wieder ein sonniger und warmer Oktober Tag. Ich wollte eigentlich drei Schlösser besuchen: die Lichtenburg in Prettin, die Burg Klöden und das Schloss Pretzsch. Leider machte mir das Niedrigwasser der Elbe einen Strich durch die Rechnung, weil ich in Torgau über die Brücke auf die andere Seite der Elbe fuhr und bei Pretzsch die Fähre den Betrieb wegen des niedrigen Wasserstandes einstellen musste. Ansonsten geht die Tour durch die Elbauen, die hier vielleicht noch nicht ganz so reizvoll sind wie ab Wittenberg. Dennoch ist es ein Genuss bei diesem sonnigen Wetter durch die farbige Herbstlandschaft zu radeln.

Das Schloss Lichtenburg in Prettin hatte schon deshalb mein Interesse geweckt, weil es eine höchst wechselvolle Geschichte hat. So stand an Stelle des Schlosses ursprünglich ein Antoniterkloster, in dem sich 1518 erstmal Martin Luther mit dem kursächsischen Kanzler Georg Spalatin traf, der ihm die Unterstützung des sächsischen Kurfürsten Friedrich der Weise für seine kirchlichen Reformbemühungen zusicherte. Sicher eine für die Geschichte der Reformation istorische bedeutsame Begegnung. Nach der Auflösung des Klosters während der Reformation suchte hier die brandenburgische Kurfürstin Elisabeth von 1536 bis 1546 Zuflucht, die vor ihrem Mann, dem altgläubigen Kurfürsten Joachim I. von Brandenburg, hier Schutz gefunden hatte. Kurfürst August (1553-1586) , der Nachfolger und Bruder des jung verstorbenen Moritz von Sachsen, ließ das alte Klostergebäude abtragen und errichtete auf Wunsch seiner Gemahlin Anna ein Renaissanceschloss, die „Lichtenburg“. Auch wenn Anna selbst den von ihr initiierten Witwensitz nutzen konnte,weil sie ein Jahr vor dem Tod ihres Mannes starb und so den Witwenstand gar nicht erreichte, haben bis 17017 mindestens drei ehemals sächsische Kurfürstinnen hier ihren Witwensitz gehabt.

Offensichtlich eignete sich der Witwensitz aber auch als Gefängnis, denn ab 1812 wurde das kursächsische Gefängnis von Torgau hierher verlegt. Später wurde die Lichtenburg preußische Strafanstalt und nach Einführung des preußischen Strafgesetzbuches von 1851 bis zu seiner Schließung 1928 wegen mangelhafter baulicher und sanitärer Zustände als Zuchthaus für männliche Gefangene in der Provinz Sachsen genutzt. Diese Mängel hinderten die Natiopnalsozialisten nicht hier 1933 eines der ersten Konzentrationslager einzurichten, bis 1937 für Männer und danach bis 1939 für Frauen.

Das Schloss in Pretzsch, dass ich nun wegen des niedrigen Wasserstandes der Elbe nicht erreichen kann, wäre deshalb interessant gewesen, weil es das Rückzugsrefugium der Kurfürstin Christiane Eberhardine, der Frau Augusts des Starken, war, die schließlich hier in Pretzsch fast dreißig Jahre (1697-1727) verbrachte. August konvertierte zum Katholizismus, um eine Voraussetzung dafür zu schaffen, zum König von Polen gewählt zu werden. Die andere Voraussetzung waren umfangreiche Bestechungsgelder, mit denen er Sachsen fast in den finanziellen Ruin getrieben hätte. Da Christiane Eberhardine Glaubenswechsel Augusts zum Katholizismus nicht mit vollziehen wollte, zog sie sich nach Pretzsch zurück. Sie scheinen sich beide nicht sehr vermisst zu haben. August kam dan 1727 noch nicht einmal zur Beerdigung seiner Frau.

- Blick über die (nicht sichtbare) Elbe auf Schloss Hartenfels

- Rechts die Lutherscheune in Zwethau. Hier soll Luther 1532 bei einem Unwetter eingekehrt und angeblich „fürstlich bewirtet“ worden sein.

- Blick in die Elbauen

- Ringbrandofen in Großtreben aus dem Jahre 1865 gilt als der älteste kreisrunde Ziegelbrandofen in Europa und war noch bis 1970 in Betrieb.

- Die Lichtenburg in Prettin war eines der ersten Konzentrationslager der Nationalsozialisten.

- Ursprünglich wurde das Renaissanceschloss Lichtenburg im 16. Jhd. als Witwensitz der Kurfürstinnen von Sachsen errichtet. Ab 1812 wurde es dann als kursächsisches Gefängnis und später als preußische Strafanstalt für männliche Gefangene der Provinz Sachsen genutzt.

- Der Neptunbrunnen auf dem Schlosshof der Lichtenburg

- Der Schlosshof der Lichtenburg

- Herbstfarben

- Sühnekreuz in Kähnitzsch

- Burg Klöden

- Innenhof der Burg Klöden

- Blick auf die Burg Klöden

- Kirche zum Heiligen Kreuz in Klöden aus dem 12. Jhd.

- Romanische Christusplastik aus Lindenholz, die der Kirche auch den Namen gegeben hat.

- Der >Innenraum der Kirche zum Heiligen Kreuz.

- Der Altaraufsatz aus dem Jahre 1694

- Pech gehabt. Die Fähre hat wegenb des Niedrigwassers den Verkehr einstellen müssen.

- So bleibt mir der Weg zum gegenüberliegenden Schloss Pretzsch heute versperrt.

- Blick auf Prettin

- Bei Dommitzsch komme ich dann doch noch über die Elbe …

- … aber auch hier führt der Fluss nicht mehr viel Wasser.

17. Oktober 2018: Stadtrundgang in Torgau

Am Nachmittag bleibt noch Zeit für einen Spaziergang durch Torgau. Insbesondere die Marienkirche mit dem Epitaph Katharina Luthers und Schloss Hartenfels mit de erst jüngst restaurierten Schlosskapelle, dem Wendelstein und dem Erker möchte ich mir anschauen.

- Schloss Hartenfels von der Elbbrücke aus gesehen.

- Das Schloss von der Stadt aus gesehen.

- Die Friedrich Ludwig Jahn Turnhalle.

- Marienkirche in Torgau

- Der Innenraum der Marienkirche

- Der Altar mit einem Gemälde des Abendmahls und einem Bild der Kreuzigung als Hauptbild aus den Jahren 1694-97.

- Die Kanzel in der Gestaltung aus den Jahren 1692/93.

- Der Epitaph der 1552 in Torgau verstorbenen Katharina von Bora, der Witwe Martin Luthers.

- Das Tor zum Schloss Hartenfels

- Die Wappenschilder Kursachsens

- Der Innenhof mit dem restaurierten repräsentativen Wendelstein.

- Die Schlosskapelle von Hartenfels. Sie wurde 1543-44 erbaut und gilt als der erste protestantische Kirchenneubau der Welt. Die Schlosskapelle wurde 1544 noch von Martin Luther selbst eingeweiht.

- Die Kanzel ist als zentraler Ort des gottesdienstlichen Geschehens in der Mitte einer der Lägsseiten der Kirche angebracht und verdeutlicht damit die zentzrale Stellung der Predigt im evangelischen Gottesdienst.

- Der Altar ist nach Luthers Vorgaben ein einfacher, freistehender, von vier Engeln getragener Tisch.

- Der Erker im Innenhof.

- Detailreliefs des Erkers

- Der Wendelstein

- Innenhof mit Werndelstein und Hausmannsturm

- Blick auf Schloss Hartenfels vom Rosengarten aus.

- Der Rosengarten.

- Abendliche Begegnung in Torgau.

- In diesem Haus starb Katharina von Bora am 20. Dezember 1552. Sie war auf der Flucht von Wittenberg, wo die Pest wütete, nach Torgau mit ihrem Fuhrwerk verunglückt und brach sich einen Beckenknochen. Sie starb drei Wochen später an den Folgen dieses Unfalls. In dem Sterbehaus befindet sich heute ein ihr gewidmetes Museum – Man kann allerdings auch eine Wohnung mieten (s. unten rechts im Fenster!)

- Unweit des Sterbehauses befindet sich in der gleichen Straße das Gasthaus „Herr Käthe“, was auf die respektvoll ironische Titulierung seiner Frau durch Luther hinweist.

- Der Markt von Torgau mit dem Rathaus

- Die Mohrenapotheke

- Die Nikolaikirche. Eine ehemalige Kirche innerhalb des Rathauskomplexes.

- Blick von der Elbbrücke auf Schloss Hartenfels

18. Oktober 2018: Über das Schlachtfeld der Schlacht bei Torgau und Rückfahrt nach Leipzig

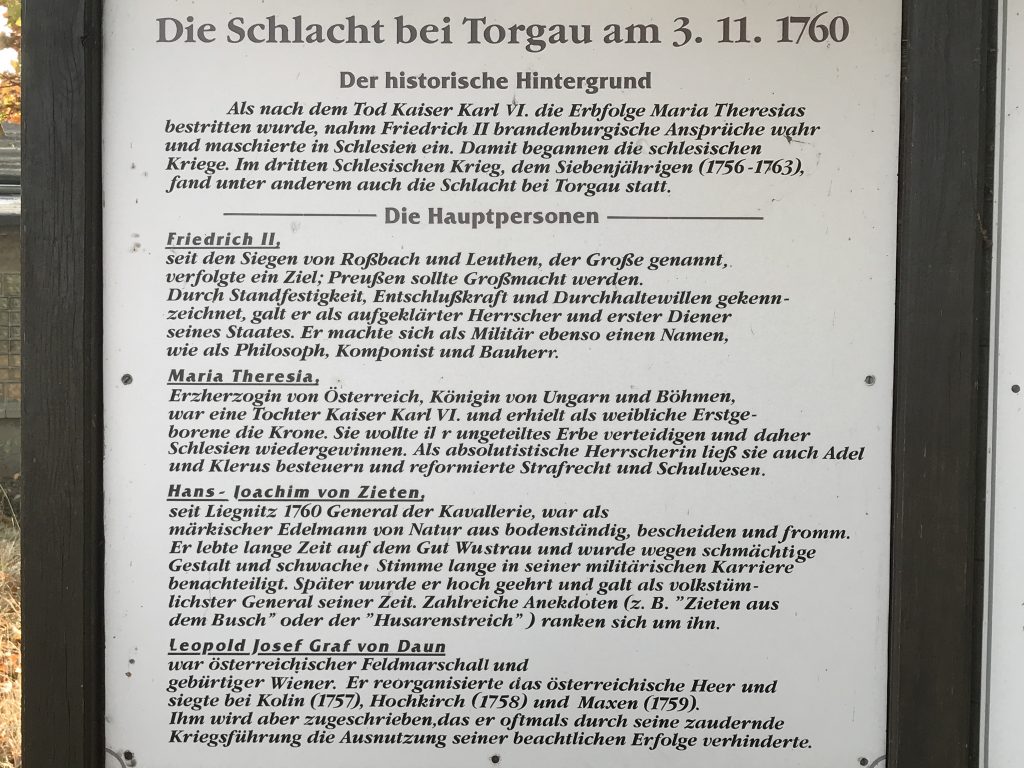

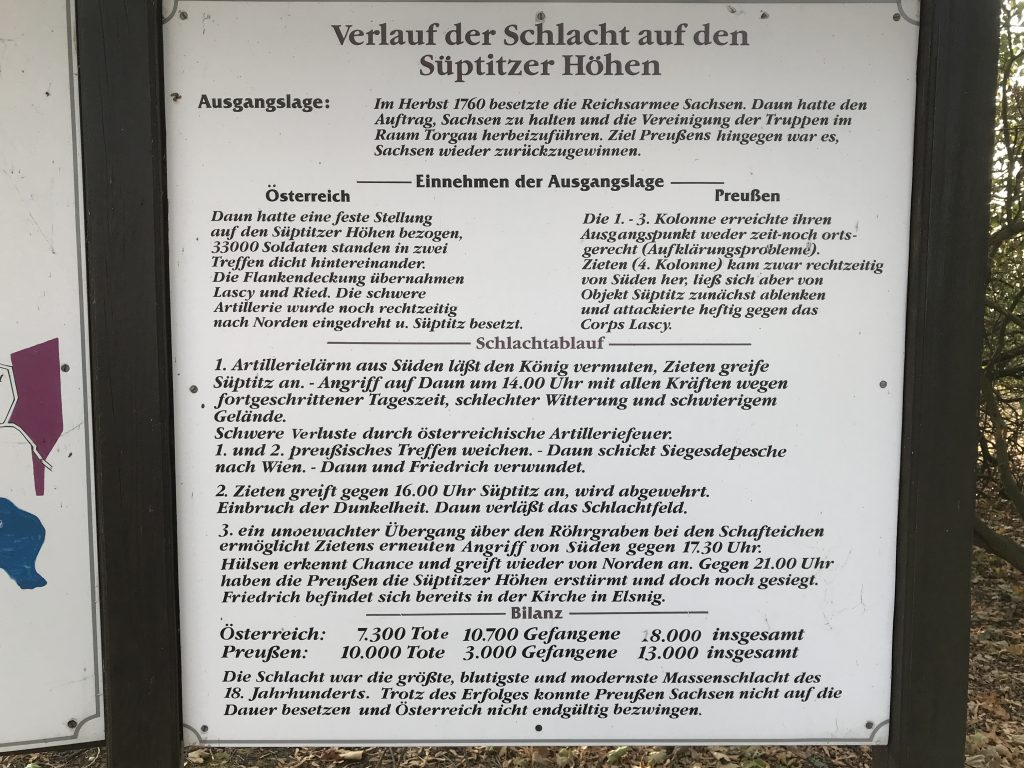

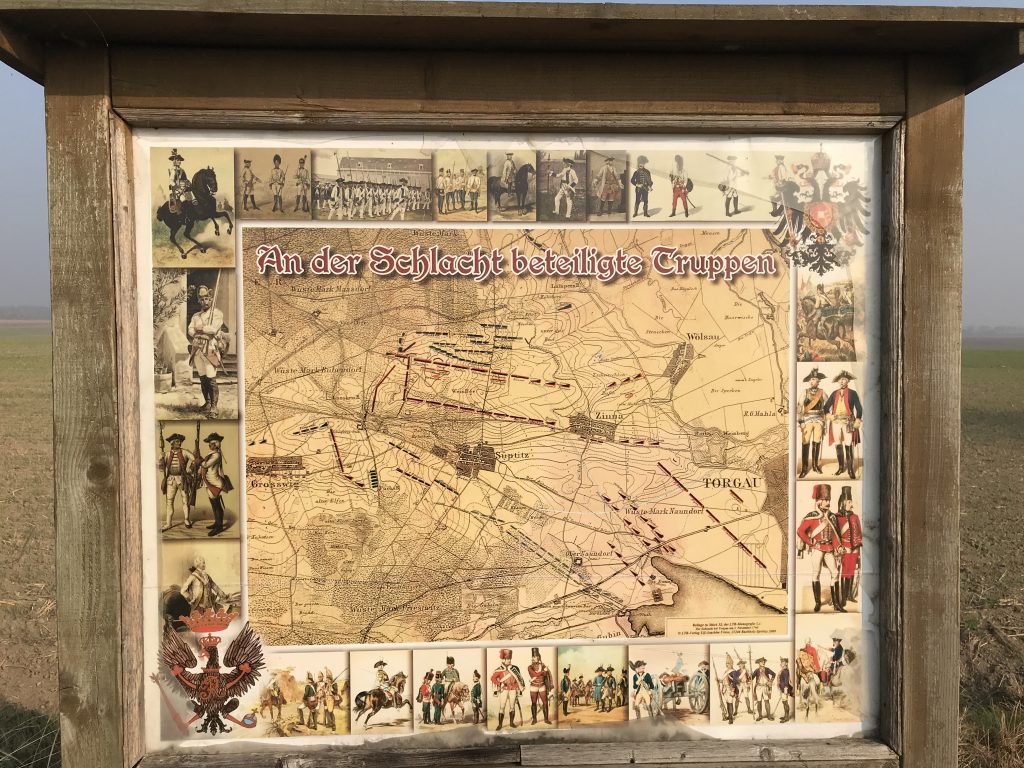

Heute geht es wieder zurück nach Leipzig. Ich wähle die gleich Strecke, verweile aber zunächst etwas länger in der Nähe des Dorfes Süptitz. Hier fand 1760 die wohl entscheidende Schlacht des siebenjährigen Krieges zwischen Preußen unter Friedrich dem Großen und Österreich unter Maria Theresia statt. Es soll eine der blutigsten Schlachten des 18. Jhrhunderts gewesen sein, die als Schlacht bei Torgau in die Geschichte einging. Rund 30 Tsd. Soldaten verloren hier am 3. November 1760 ihr Leben, etwa 15 Tsd. auf jeder Seite. Zwar siegten die Preußen, aber vor dem Hintergrund der Verluste war es ein teurer Sieg. Schon 20 Jahre hatten Friedrich und Maria Theresia sich in drei sogenannten Schlesischen Kriegen unter Inkaufnahme unzähliger Opfer bekriegt, nachdem Friedrich II. sich unter Ausnutzung der Schwäche Maria Theresias durch ihre umstrittene Erbfolge Schlesien unter den Nagel gerissen hatte.

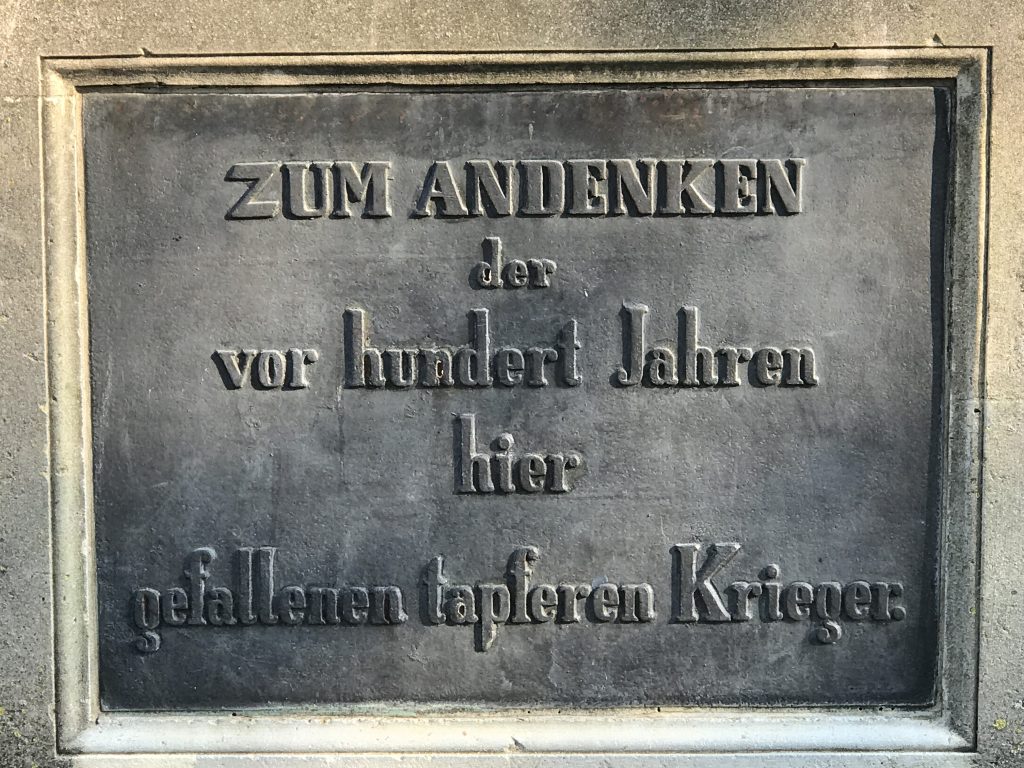

Auf mehreren Tafeln am Wegesrand wird die Schlacht und ihre Bedeutung beschrieben. Hundert Jahre später haben dann auch noch „Patriotn“ aus Torgau eine Siegessäule errichtet, die ich heute dann zum ersten Mal gefunden habe, nachdem ich schon zweimal gescheitert war.

Ansonsten ist die Fahrt heute durch einen Wetterwechsel geprägt. Während es morgens zwar nebelig ist aber zunehmend sonnig wird. Zieht dann über der Dübener Heide der Herbst ins Land. Dichter und dunkler Nebel breitet sich aus und die Temperaturen gehen binnen einer halben Stunde um etwa sieben Grad zurück. Zunächst ist es recht windig dann lässt der Wind aber nach und ich radle bei ruhigem aber nicht mehr so attraktiven Herbstwetter zurück nach Leipzig.

- Vor Süptitz

- Auf dem Weg zur Siegessäule zur Erinnerung an den preußischen Sieg

- Germüseangebot in Süptitz

- Erläuterungstafeln am Wegesrand

- Herbstlandschaft in der Dübener Heide

- Die Siegessäule und die Inschriften

- Der Dorfteich von Süptitz

- Interessanter Straßenname

- Das Schlachtfeld auf den Süptitzer Höhen

- Die Kirche von Süptitz: Hier hinein flküchteten bei der Schöachtr die Bürgerinnen und Bürgervon Süpptitz. Der gesamte Ort wurde während der Schlacht niedergebrannt, die Kirche aber verschont, so dass die meisten Bewohner überlebten.