Das Wetter ist schön und noch einmal recht warm. Ich habe gut geschlafen und das Frühstück in meiner Pension ist wieder polnisch üppig. Nach dem Frühstück begebe ich mich auf einen längeren Stadtrundgang durch Chelmno.

Chełmno war unter dem Namen Culm oder Kulm der Hauptort des historischen Kulmer Landes. Um 1225 erfolgte ein Ersuchen des Herzogs Konrad von Masowien an den Deutschen Orden um Hilfe im Kampf gegen die heidnischen Prußen. Konrad bot dem Orden das Kulmer Land als Ausgleich für militärische Hilfeleistung an. Bevor der Orden darauf einging, versuchte er sich rechtlich abzusichern. Der erste Schritt auf dem Weg dahin war die Bestätigung der Aufgaben in Preußen durch Kaiser Friedrich II. in der Goldenen Bulle von Rimini. Friedrich II. sicherte darin dem Orden alle Eroberungen im Land der Prußen zu. Dazu wurde der Hochmeister des Ordens in den Stand eines Reichsfürsten erhoben. Diese staatsrechtlich umstrittene Verbriefung bildete eine wesentliche Grundlage des späteren Ordensstaates. Nachdem ein großer Teil des Kulmer Landes bereits durch die Ordensritter besetzt worden war, bestätigte Papst Gregor IX. 1234 in der Bulle von Rieti den Landbesitz des Ordens und erklärte ihn zum Eigentum des Patrimonium Petri, also der Kirche. Die Bulle des Papstes machte also klar, dass der Landbesitz des Deutschen Ordens nicht zum Heiligen Römischen Reich gehörte, sondern direkt dem Papst unterstand. Der Orden gründete 1232 etwa zwei Kilometer südlich eine neue Siedlung, der er 1233 das Stadtrecht nach der sogenannten Kulmer Handfeste verlieh. Diese begründete das Kulmer Recht, nach dem dann über 200 Orten das Stadtrecht verliehen bekamen. Hier vom Kulmerland aus begann die Expansion des Deutschen Ordensstaates zunächst nach Preußen. Der geförderte Zustrom niederdeutscher Siedler konsolidierte die Herrschaft der Ordensritter nachhaltig. Trotz diverser Rückschläge, wie dem ersten Prußenaufstand 1242, oder wie der allgemeinen Revolte infolge der vom Orden am 13. Juli 1261 geschlagenen und schließlich verlorenen Schlacht an der Durbe gegen die Litauer, konnte der Orden in den Jahren 1261 bis 1271 die Prußen in schweren Kämpfen endgültig unterwerfen. Das Zentrum des Deutschen Ordens im Kulmerland endete spätestens 1309 nachdem der Hochmeister des Deutschen Ordens seinen Sitz von Venedig nach Marienburg verlegte. Insbesondere von hier aus unternahm dann der Deutsche Orden in den nächsten beiden Jahrhunderten seine Expansion in den Norden bis hinauf nach Kurland, Livland und Estland.

Der Niedergang des Deutschen Ordensstaates begann dann im 15. Jhdt. nachdem das Heer des Deutschen Ordens, geführt von Hochmeister Ulrich von Jungingen, am 15. Juli 1410 bei Tannenberg geschlagen worden war. Der Orden konnte in Preußen 1411 im Ersten Frieden von Thorn zwar den größten Teil seines Territoriums behalten, hatte aber hohe Kontributionen zu leisten. Um die Reparationen aus dem Thorner Frieden aufbringen zu können, versuchte der Orden, von seinen Untertanen vermehrt Abgaben zu erheben. Daraufhin forderten Städte und Landadel, die sich der hohen Besteuerung entziehen wollten und seit 1422 einen regelmäßigen Landtag durchgesetzt hatten, Mitsprache. Im Jahre 1440 schlossen diese sich im „Preußischen Bund“ zusammen. Zu diesem Bund gehörten auch die Städte des Kulmerlandes wie Thorn und Kulm. Dieser Preußische Bund unterstellte sich 1453 König Kasimir IV. von Polen, um ihn als Verbündeten zu gewinnen. Es brach der Dreizehnjährige Krieg zwischen Preußischem Bund und Polen auf der einen und dem Orden auf der anderen Seite aus, der den Orden wirtschaftlich in die Knie zwang. Im Zweiten Frieden von Thorn vom 19. Oktober 1466, der diesen Krieg beendete, musste der Orden Pomerellen, das Kulmer Land, die Marienburg, Elbing und das Ermland an die polnische Krone abtreten und darüber hinaus für sein Restgebiet, das mit innerer Autonomie ausgestattet war, die polnische Lehnshoheit anerkennen. Der Hochmeister des Deutschen Ordens verlegte daraufhin seinen Sitz nach Königsberg.

Nach 1466 wurde das Kulmerland damit polnisch und aus Culm wurde Chelmno. So wurde das Kulmerland zum sogenannten Preußen königlichen Anteils im Königreich Polen. Nach der ersten polnischen Teilung ab 1772 gehörte es mit einer Unterbrechung zwischen 1807 und 1815, als es zum napoleonisch dominierten Herzogtum Warschau gehörte, zum Königreich Preußen und wurde 1773 in die preußische Provinz Westpreußen eingegliedert. 1920 musste Kulm dann auf Grund des Versailler Vertrages zum Zweck der Einrichtung des Polnischen Korridors zur Ostsee an Polen abgetreten werden. Ein großer Teil der deutschen Bevölkerung siedelte in den folgenden Jahren aus dem Korridorgebiet aus. Während vor 1920 in der Stadt Kulm noch etwa 30 Prozent deutschsprachige lebten, waren es nach 1920 bald nur noch unter 10 Prozent.

In Chełmno haben sich mehrere Kirchen, Kapellen und weitere Gebäudeteile aus dem 13. und 14. Jahrhundert erhalten. Die Stadtmauer mit 17 Türmen ist eine der längsten in Polen. Im Mittelalter gab es eine Deutschordensburg, ein Dominikaner-, ein Franziskaner- und ein Zisterzienserinnenkloster. Der Grundriss innerhalb des Mauerrings ist typisch für Gründungen der deutschen Ostsiedlung. Ein rechtwinkliges Straßennetz teilt die Fläche in annähernd quadratische Felder. Eines davon ist der Marktplatz (Rynek) mit dem Rathaus. Er ist fast doppelt so lang wie breit, ebenso wie die in einer Reihe mit ihm bebauten Gevierte. Die Altstadt weist zwar eine nahezu geschlossene Altbausubstanz auf, aber abgesehen vom Rathaus und den mittelalterlichen Kirchen besteht diese größtenteils aus traufständigen Häusern des 18. und 19. Jahrhunderts. Die Altstadt von Chełmno wurde 2015 in die Liste der historischen Denkmäler in Polen aufgenommen und ist Teil der Straße der Europäischen Backsteingotik.

Heute hat Chelmno noch aus einem anderen Grund Berühmtheit erlangt. Chełmno ist Polens Hauptstadt der Verliebten. Auch in Polen wird seit einigen Jahren der 14. Februar wieder als Gedenktag Valentins, des Schutzpatron der Liebenden gefeiert. Nach Polen kam der Valentinstag erst Mitte der 90er Jahren und ist vor allem bei den jüngeren Generationen längst fester Bestandteil des Kalenders aller Verliebten. Chelmno, das hoch droben über der Weichsel liegt spielt beim polnischen Valentinstag eine besondere Rolle. Anlass für die zentrale Rolle von Chelmno beim Valentinstag ist eine Reliquie vom Schädelknochen des Heiligen Valentin, die in einer achteckigen Silberdose mit Glasdeckel in der Pfarrkirche “Maria Himmelfahrt” in der mittelalterlichen Stadt aufbewahrt wird. Bereits seit einigen Jahren wird zum 14. Februar ein großes Stadtfest rund um den Valentinstag organisiert. Es findet vom 11. bis zum 15. Februar statt. Traditionell gibt es zum Valentinstag ein großes Konzert auf dem Marktplatz. Überall in der Stadt leuchten Herzen, die Bäcker stellen zum Valentinstag spezielle Brötchen in Herzform her. Sie sind mit einer Prise Liebstöckel gewürzt, das als aphrodisierend gilt. Darüber hinaus gibt es in Chełmno zahlreiche weitere Veranstaltungen rund um den Valentinstag.

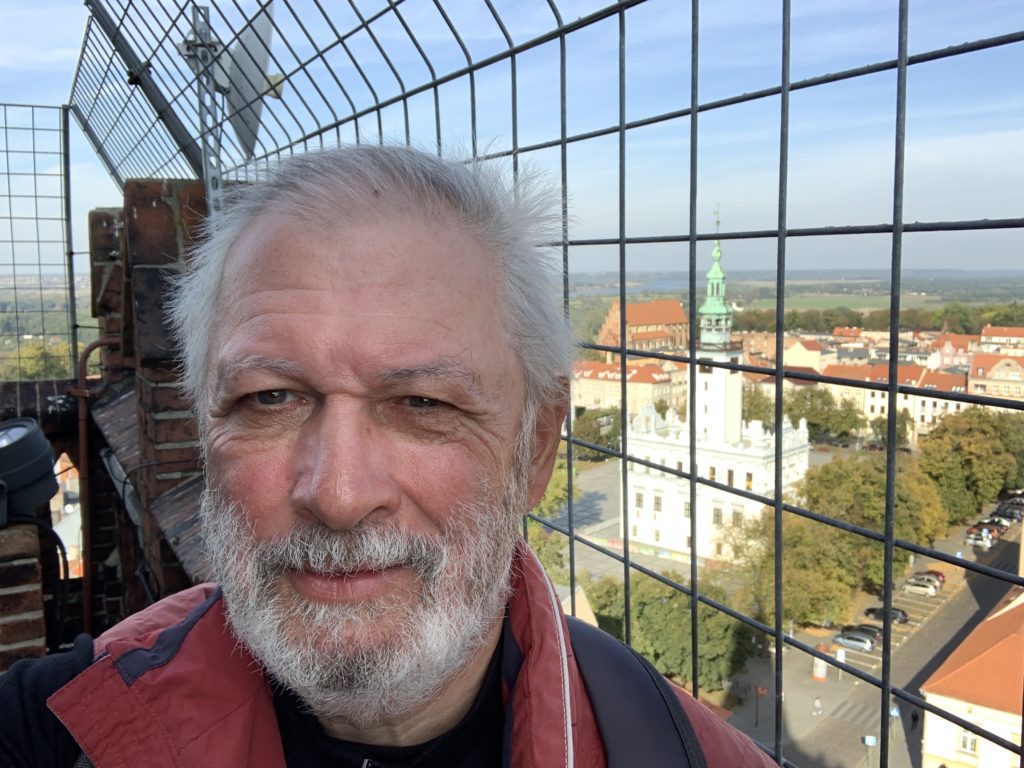

Mein Spaziergang führt mich nun zu den einzelnen Sehenswürdigkeiten, die leider meistens nicht zugänglich sind, sei es weil heute Sonntag ist oder weil sie wegen Corona zur Zeit nicht zu besichtigen erlaubt sind. Dennoch ist es beeindrucken die Stadt mit ihrer alten Geschichte auf sich wirken zu lassen. Besonders eindrucksvoll auch der Blick vom Turm der Mariä-Himmelfahrt-Kirche auf die Stadt. Besonders überraschend für mich, wer alles in Chelmno geboren wurde, von denen wir es sicher nicht gedacht hätten und die wir aus völlig anderen Zusammenhängen kennen.

Tagesstrecke: ca. 10 Km zu Fuß

- Sie pflegen ihre Vergangenheit, auch wenn sie nicht polnisch ist. Der Miniaturpark mit Modellen von neun Ordensburgen des Deutschen Ordensburgen

- Das Graudenzer Tor aus dem Ende des 13. Jahrhunderts

- Es wurde im 17. Jahrhundert zu einer Kapelle umgebaut

- Pieta am Graudenzer Tor

- Das heutige Rathaus

- Blick entlang der Grudziadzka, eine der Hauptflaniermeilen durch Chelmno

- Dieses Denkmal für die Soldaten des in der Zwischenkriegszeit in Chełmno stationierten 8. Kavallerieschützenregiments der Polnischen Armee ist am 29. September 2018 im südöstlichen Bereich des Marktplatzes enthüllt worden

- Das Rathaus wurde 1567–1572 im Renaissancestil umgebaut, mit Teilen aus dem 13. Jahrhundert, eines der bedeutendsten Renaissancebauwerke im heutigen nördlichen Pole

- Historisches Toilettenhäuschen auf dem Marktplatz

- Blick über den Marktplatz

- Blumenladen. Die meisten Blumen sind Kunstblumen, womit die Gräber geschmückt werden.

- Die Kirche St. Jakob und Nikolaus von etwa 1300 war zum Franziskanerkloster gehörig und im 19. und frühen 20. Jahrhundert evangelische Pfarrkirche

- Das Frauenkloster Chełmno war von 1266 bis 1821 ein Kloster zuerst der Zisterzienserinnen, ab dem 15. Jahrhundert der Benediktinerinnen

- Neogotischer Wasserturm

- Die Kirche St. Peter und Paul aus dem 14. Jahrhundert gehörte zum Dominikanerkloster

- Blick zur Weichsel hinunter und nach Swiecie am gegenüberliegenden Ufer der Weichsel

- Florale Uhr in den Grünanlegen der Nowe Planty

- Die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt von 1280–1320 ist die Hauptkirche der Stadt

- Blick in den Innenraum. Sie war eine der größten Kirchen in Preußen in der Erbauungszeit und beherbergt als Reliquie Gebeine des Heiligen Valentin

- Blick in den Chor und zum spätbarocken Hochaltar mit einem Gemälde der Himmelfahrt Mariä aus dem Jahre 1710

- Die Orgel stammt aus dem Jahre 1928

- Wertvolle Wandmalereien vom Ende des 14. Jahrhunderts

- Das Chorgestühl

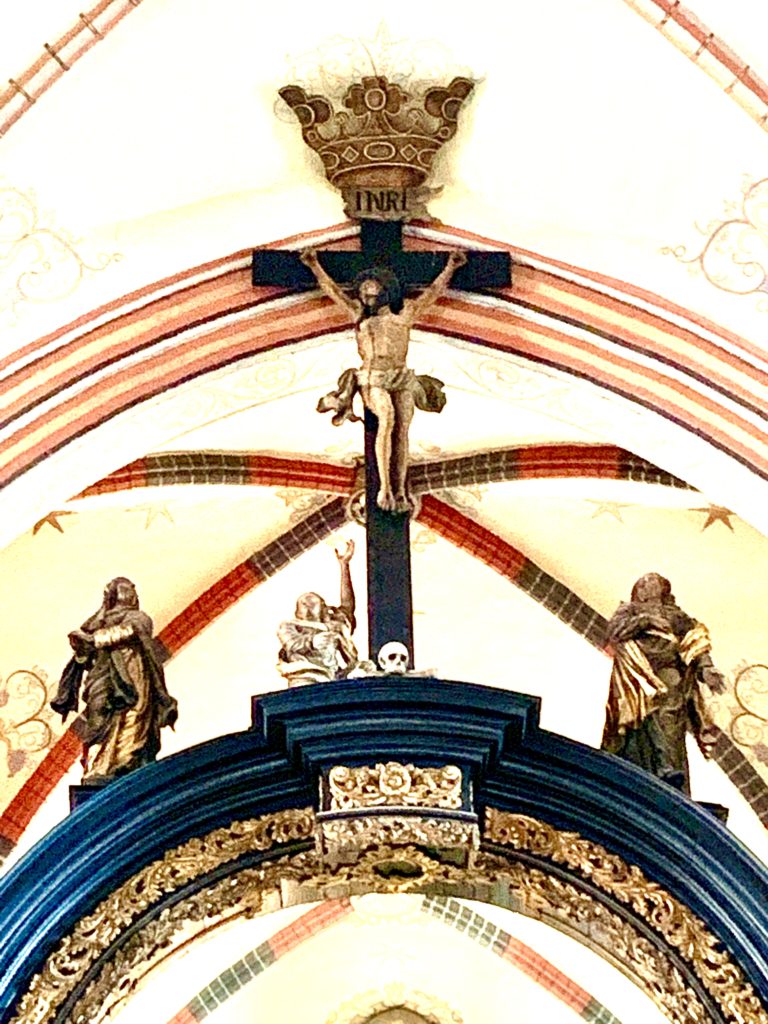

- Das Triumphkreuz

- In der Kirche befindet sich ein bedeutender gotischer Skulpturenschmuck, der aus Apostelfiguren an den Pfeilern an der Seite des Hauptschiffes

- Achteckiger spätromanische Taufstein aus Granit ist mit flachen Löwenornamenten in teppichartiger Stilisierung versehen und ist eine gotländische Arbeit vom Ende des 12. Jahrhunderts

- Blick in das Gewölbe mit Schlussstein

- Einer der sehenswerten Schlussstein aus dem Gewölbe

- Blick vom Turm der Mariä-Himmelfahrt-Kirche auf die Stadt

- Blick über den Rynek bis zur Weichsel

- Die Kirche ehemals zum Franziskanerkloster gehörige St. Jakob und Nikolaus

- Heidrun meint ich müsse langsam mal wieder zum Friseur

- Die Türme der Mariä-Himmelfahrt Kirche sind höchst unterschiedlich ausgefallen

- Vor der Stadtmauer der Friedhof. Die Stadtmauer mit 17 Türmen ist fast vollständig erhalten und ist mit 2,3 Kilometern eine der längsten in Polen

- Der Freidhof von Chelmno. Die Gräber sind wieder für die Ewigkeit gebaut und auch die Kunsblumen sorgen für Nachhaltigkeit

- Die Heiliggeistkirche wurde 1280–1290 als Spitalkirche errichtet

- Die Martinskapelle ist wohl im 2. Viertel des 14. Jahrhunderts errichtet, aber erst 1421 als Friedhofskapelle erwähnt

- Das hat mich doch sehr überrascht, hier zu finden: Das Geburtshaus von Kurt Schumacher, dem 1. Nachkriegsvorsitzenden der SPD in den Westzonen und in der Bundesrepublik

- Sogar mit Erinnerungstafel

- Noch mehr hat mich überrascht, in der gleichen Straße das Geburtshaus des Heidedichters Hermann Löns zu finden. Frisch renoviert und wahrscheinlich daher noch nicht wieder mit Gedenk-oder Hinweistafel versehen

- Die Kirche der Gottesmutter von Tschenstochau wurde 1875 als preußische Garnisonkirche gebaut

- Das Cywiński-Haus stammt in seinen ältesten Teilen aus dem späten 13. Jahrhundert und wurde 1570 im Renaissancestil umgebaut. Das tatsächliche Alter kann man dem Haus nur noch schwer ansehen

- Die Reliefs auf dem Eingangs- …

- … und dem Fensterattika stammen wohl aus der Renaissancezeit

- „Chelmno – Stadt der Liebenden“ ist die Übersetzung des Spruchs an der Bank der Verliebten. Bequem sitzen kann man darauf wohl nicht mehr, angesichts der zahlreichen Schlösser. Es hat übrigens etwa eine halbe Stunde gedauert, bis ich sie ohne einen Pulk von Menschen davor fotografieren konnte