Stadtrundgang: ca. 15 Km

Spaziergang am Vormittag

Nach dem Frühstück mache ich mich wieder auf den Weg in die Aachener Innenstadt. Leider ist der Dom auch heute morgen wegen einer Trauerfeier nicht zugänglich. So gehe ich zunächst in das nahegelegenen „Centre Charlemagne-Das Neues Stadtmuseum Aachen“. Das Museum wurde in einem Verwaltungsgebäude der Stadt Aachen am Katschhof, das zwischen 1958 und 1962 erbaut und später bedauerlicherweise unter Denkmalschutz gestellt wurde, eingerichtet. Es ist ein Zweckbau dieser Zeit und wirkt wie ein Fremdkörper im historischen Ensemble des Katschhofes. Aber was soll’s.

Hier schaue ich mir die ständige Ausstellung an. Die Dauerausstellung „Geschichte Aachens – Stadt Karls des Großen“ gibt in sechs Abteilungen Einblicke in folgende Themen:

- „Siedlungen an den heißen Quellen“ vom 5. Jahrhundert vor Chr. bis zum 7. Jahrhundert nach Chr. – Nachweise von Ansiedlungen der Kelten und Römer in Aachen.

- „Aachener Pfalz und Marienkirche“ im 8. und 9. Jahrhundert. – Die karolingische Zeit ab Pippin dem Jüngeren bis Lothar I.

- „Die Stadt der Krönungen“ zwischen dem 10. und 16. Jahrhundert. – Erste Blütephase der Aachener Geschichte: Erteilung der Stadtrechte (1166) und Aufwertung als Freie Reichsstadt, erste städtische Verfassung in Form des Aachener Gaffelbriefs (1450), aber auch die Zeit der Aachener Religionsunruhen, womit bürgerkriegsähnliche Zustände und Auswanderung bedeutender Familien und damit wirtschaftlicher Niedergang einhergingen.

- „Die barocke Bäderstadt“ zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert. – Neuaufbau nach dem großen Stadtbrand von Aachen 1656 und Entstehung und Entwicklung des Kurwesens. Zweite Blütephase der Stadt, die durch erneute bürgerkriegsähnliche Unruhen im Rahmen der Aachener Mäkelei beendet wurde.

- „Aufbruch in die Moderne“ zu einer aufstrebenden Industriestadt ab dem 19. Jahrhundert. – Aachen während der französischen Besatzung (1794–1814) und städtebauliche Aufwertung durch Straßen- und Grünanlagenbau und Förderung der Industrie. Übernahme durch Preußen 1814 und erneuter Bauboom. Erste negative Auswirkungen der Frühindustrialisierung und Aachener Aufruhr vom 30. August 1830. Nach flächendeckender Einführung der Dampfmaschine Aufschwung in der Tuch-, Nadel- und Bergbauindustrie. Förderung des Bildungssystems u. a. durch Gründung der Polytechnischen Hochschule 1870.

- „Von der Frontstadt zur Europastadt“ im 20. und 21. Jahrhundert. – Aachen in beiden Weltkriegen als Sammelplatz für die Truppen auf ihren Marsch durch Belgien nach Frankreich, aber auch die erste durch alliierte Truppen von den Nationalsozialisten befreite Stadt 1944. Einführung des Aachener Karlspreises 1950 und zunehmende europäische Bedeutung.

- Das Marschiertor in Aachen schräg gegenüber meines gleichnamigen Hotels

- Es war das Südtor der äußeren Aachener Stadtmauer und gehört zu den mächtigsten noch erhaltenen Statdttoren Westeuropas. Links auf halber Höhe ist auch der Aborterker zu erkennen

- Das Marschiertor war Hauptwaffenplatz. Die ehemals elf Stadttore der damaligen Freien Reichsstadt Aachen wurden von den Freihen Reichsstädtischen Stadtsoldaten und Stadtmilizen bewacht. Im Volksmund wurden die Soldaten Pennsoldaten genannt, was von deren Nebenbeschäftigung, dem Schnitzen dünner Holzstifte (Penn) zur Schuhbesohlung, herrührte

- Das Centre Charlemagne – Es ist zugleich auch die zentrale Ausgangs- und Anlaufstelle der Route Charlemagne, auf der die bedeutendsten Stationen Aachens in den Bereichen Geschichte, Kunst, Kultur und Architektur zusammengefasst sind

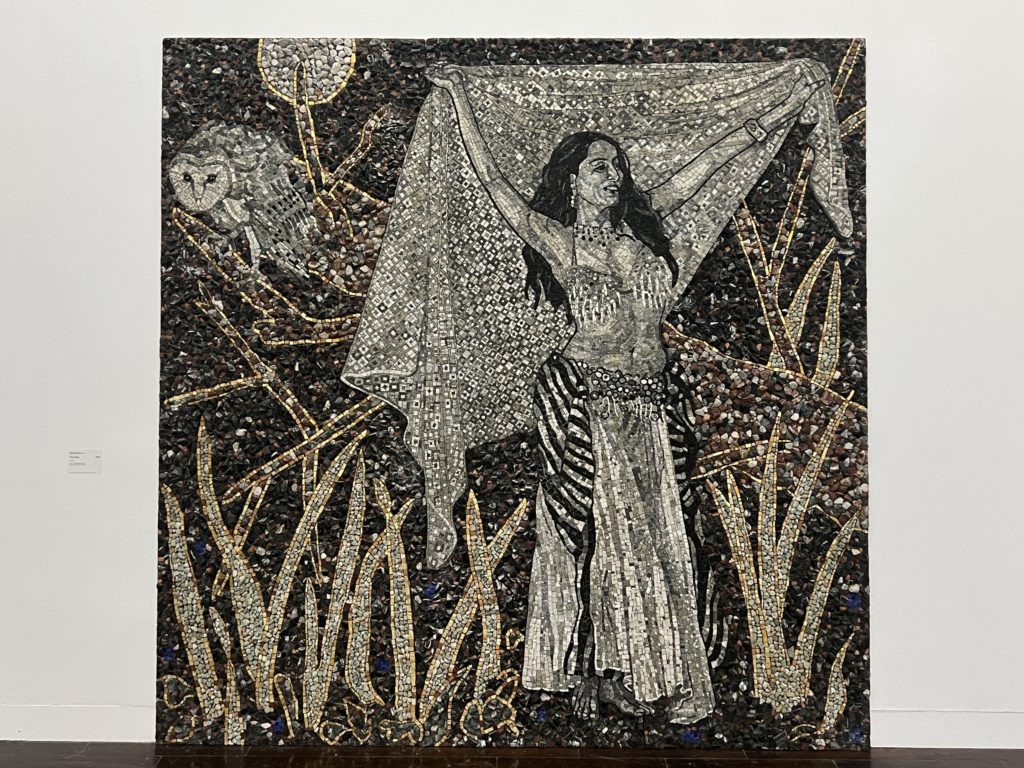

- Besuch der Ständigen Ausstellung im Centre Charlemagne

- Die wohl älteste Statue Karls des Großen

- Weitere Darstellungen Karls des Großen

- Gemälde des Krönungssaales

- Modell des Rathauses im barocken Gewande

- Hinrichtung protestantischer Ratsherren in Aachen 1614

- Kupferstiche der Aachener Religionsunruhen zwischen 1560 und 1614. Hier: Aufstand der Protestanten gegen die katholische Ratsherrschaft 1611

- Gräuel katholischer spanischer Truppen in Maastricht 1576

- Ertränkung Aachener Protestanten in Antwerpen 1560

- Die überwunden geglaubte Vergangenheit hat uns inzwischen wieder eingeholt

- Elisenbrunnen

- Der Eingangsbereich der Neuen Synagoge

- Die Alte Synagoge in Aachen, entnommen aus dem entsprechenden Artikel in Wikipedia

- Das Kristallnachtdenkmal auf dem Synagogenplatz

- Beschriftungsplatten um das Synagogendenkmal

- Das Hotel Quellenhof

- Blick auf das Eurogress Aachen

- Denkmal für Peter Joseph Lenne, den Schöpfer des Stadtgartens

- Das Neue Kurhaus

- Das Kongressdenkmal

- Hier die Köpfe der drei teilnehmenden Monarchen

- Das Ludwig Forum

- Der Eingangsbereich

- Die inneren Räumlichkeiten

- Das Treppenhaus

- Auch hier ist der Krieg in der Ukraine schon angekommen. Die beiden fplgenden Karikaturen gefielen mir am besten

Spaziergang am Nachmittag, insbesondere Besuch des Aachener Doms

Gegen 16 Uhr mache ich mich wieder auf den Weg in die Innenstadt. Nun steht nur noch der Besuch des Doms auf dem Programm. Der Dom ist noch gut besucht und noch bis 19 Uhr geöffnet. Ich merke aber schnell, dass der individuelle Zugang sich auf das romanische Oktogon beschränkt. Will man den Dom insgesamt erkunden, muss man an einer Führung teilnehmen. Zu der kann man sich in der nahegelegenen Dominformation anmelden. Ich melde mich für die letzte Führung um 18 Uhr an.

- Das bekannte aber fast unscheinbare Gebäude am Fischmarkt ist nicht nur eines der ältesten Häuser der Stadt, sondern als erstes Aachener Rathaus auch von historischer Bedeutung. Es wurde im Jahre 1267 fertiggestellt, steht aber vermutlich auf noch älteren Grundmauern aus eventuell karolingischer Zeit. Den Namen verdankt das Grashaus dem Gras, einem mittelalterlichen Dorfanger, auf dem sowohl Hinrichtungen als auch Volksfeste und angeblich auch die Beerdigungen der Hingerichteten stattfanden

Der Aachener Dom ist die Bischofskirche des Bistums Aachen und gilt als das bedeutendste Wahrzeichen der Stadt Aachen. Der Dom besteht aus mehreren Teilbauten, deren jeweilige Entstehungszeiten die Epoche des Frühmittelalters bis hin zur späten Neuzeit umfassen. Die Funktion des Kirchenbaus veränderte sich im Laufe der Geschichte von der einst karolingischen Pfalzkapelle, über die Münsterkirche des Marienstiftes, zum Bischofsdom der Gegenwart. Als Mausoleum Karls des Großen war die Stiftskirche von 936 bis 1531 Krönungsort römisch-deutscher Könige. Seit dem 14. Jahrhundert entwickelte sich Aachen zu einem bedeutenden Wallfahrtsort mit der alle sieben Jahre stattfindenden Heiligtumsfahrt. Erst Anfang des 19. Jahrhunderts wurde der Aachener Dom – wenn auch nur kurzfristig – Kathedrale, eine Funktion, die die Kirche seit 1930 wieder dauerhaft erfüllt.

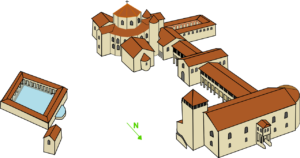

Der über 1200-jährige Aachener Dom ist ein heterogen aufgebautes, durch viele Stilepochen beeinflusstes Bauwerk, das durch zahlreiche Überformungen, Niederlegungen und Anbauten gekennzeichnet ist. Der Dom besteht aus mehreren Teilbauten, deren jeweilige Entstehungszeiten die Epoche des Frühmittelalters bis hin zur späten Neuzeit umfassen. Das karolingische Oktogon, ehemals die Pfalzkapelle der Aachener Königspfalz, ist das bedeutendste architektonische Beispiel für die karolingische Renaissance. Es beruht unzweifelhaft auf byzantinischen und mediterranen Vorbildern, wie vor allem an San Vitale in Ravenna. Der angelehnte Bauentwurf eines oktogonalen Zentralbaus mit einem zweigeschossigen Umgang zählt zu den herausragenden Beispielen frühmittelalterlicher Sakralarchitektur nördlich der Alpen. Karl der Große ließ den Zentralbau und das Westwerk gegen Ende des achten Jahrhunderts als Kern seiner Pfalzanlage errichten. Die Grundsteinlegung erfolgte um 795, die Fertigstellung um 803.

Die karolingische Pfalzkirche ist umgeben von mehreren Anbauten aus späterer Zeit, darunter die gotische Chorhalle im Osten und der vielgestaltige Kranz aus gotischen aber auch barocken Kapellen wie der Ungarischen Kapelle.

Um 18 Uhr treffen sich nun etwa 15 Personen vor dem Eingang zum Dom und wir werden von einem Führer abgeholt. Zuerst geht es durch das barocke Portal und das karolingische Westwerk, einer Art Vorhalle in das Zentrum der ursprünglichen Pfalzkapelle, in den ältesten Teil des Doms, das Oktogon, das umgeben ist von einem zweigeschossigen Sechzehneck. Hier fällt dann der Blick insbesondere auf die sehr auffällige Innenausstattung des Oktogons und seiner Kuppel auf. Man kann unschwer erkennen, dass sie jüngeren Datums sein muss. Um die Ausgestaltung des Innenraumes – insbesondere des Sechzehnecks – wurde lang und sehr erbittert gestritten. Zunächst wurde auf Grundlage von historischen Zeichnungen 1880/1881 das Kuppelmosaik von Jean-Baptiste Bethune ausgeführt. Den Wettbewerb um die Ausgestaltung der Kirche gewann 1898 Hermann Schaper, der 1902 bis 1913 die neobyzantinische Mosaizierung, die Verkleidung des Innenraums mit Marmor sowie die Gestaltung der Fensternischen und Fenstergitter vornahm. Das Ergebnis dieser Umgestaltung wurde von Seiten des Denkmalschutzes durchaus kritisch betrachtet, da die verwendeten Materialien und die Mosaike nicht dem karolingischen Stilkontext entsprachen. Heute weiß man um diesen Stilbruch, den man freilich an vielen Stellen des Aachener Doms wie an anderen jahrhundertealten Kirchenbauten überhaupt feststellen könnte. Man akzeptiert aber die stilbrechenden künstlerischen Leistungen und betrachtet sie als Gesamtkunstwerk.

Die Führung geht dann weiter in den gotischen Chor. Östlich an das Oktogon wurde auf Initiative des Marienstiftes und des Aachener Bürgermeisters Gerhard Chorus zwischen 1355 und 1414 die gotische, aufgrund ihrer großartigen Bleiglasfenster Glashaus von Aachen genannte Chorhalle angebaut. Die gotische Chorhalle misst 25 Meter in der Länge, 13 Meter in der Breite und 32 Meter in der Höhe. Ihre Außenwand ist weitestgehend in Fenster aufgelöst, die mit einer Höhe von 25,55 Metern zu den höchsten gotischen Fenstern in Europa zählen. Die mehr als 1000 Quadratmeter Glasfläche war als gleichsam gläserner Reliquienschrein für die im Marienschrein aufbewahrten Aachener Heiligtümer und die Gebeine Karls des Großen, welche im Karlsschrein aufbewahrt werden.

Beim Karlsschrein geht man davon aus. dass hier tatsächlich die Gebeinen Karls des Großen niedergelegt sind. Die Echtheit der Gebeine macht man insbesondere an der aus ihnen feststellbaren Größe des Verstorbenen, der seine Zeitgenossen mit einer Größe von über 1,80 Meter doch sehr deutlich überragte und den Indizien für das Greisenalter der Gebeine. Karl der Große verstarb mit 66 oder 67 Jahren, was für die damalige Zeit ein sehr beträchtliches Alter war.

Der Marienschrein im Aachener Dom ist ein um 1220 vom Kapitel des Aachener Marienstifts in Auftrag gegebener und 1239 vollendeter Reliquienschrein. Das Kunstwerk, das der Übergangszeit von der Romanik zur Gotik zuzuordnen ist, gehört neben dem Karlsschrein zu den bedeutendsten Goldschmiedearbeiten des 13. Jahrhunderts. Die hier enthaltenen Reliquien sind im Einzelnen: die Windeln und das Lendentuch Jesu, das Kleid Mariens und das Enthauptungstuch Johannes’ des Täufers. Diese Reliquien werden, nachweislich seit dem Pestjahr 1349, alle sieben Jahre der Bevölkerung und den Pilgern im Rahmen der Aachener Heiligtumsfahrt gezeigt. Freilich kann man an die Echtheit dieser Reliquien nur glauben, wissenschaftlich Beweise dafür gibt es nicht. Zumindest sind sie aber schon sehr alt.

Inzwischen leert sich der Dom, weil es auf 19 Uhr zugeht. Zum Schluss geht es noch auf die erste Etage der Galerie des Oktogons, wo der Aachener Königsthron steht. Der Aachener Königsthron, auch Thron Karls des Großen oder Karlsthron genannt, ist ein in den 790er Jahren im Auftrag Kaiser Karls des Großen errichteter Thron, der zur Ausstattung seiner Pfalzkapelle, welche das Zentrum des heutigen Aachener Doms bildet, gehörte, wo er seit seiner Schaffung aufgestellt ist.

Der Thron diente von der Krönung Ludwigs des Frommen zum Vize-Kaiser im Jahr 813 an, sowie ab der Krönung Ottos des Großen zum römisch-deutschen König im Jahr 936 und bis zur Krönung Ferdinands I. im Jahr 1531 über 30 römisch-deutschen Königen als Krönungssitz. Daher wurde bereits im elften Jahrhundert vom Aachener Königsthron als dem totius regni archisolium, dem Erzstuhl des ganzen Reiches, gesprochen.

Äußerlich sieht man dem Thron seine Bedeutung nicht an. Er wirkt heute sogar eher als Fremdkörper in der künstlerisch gestalteten Pfalzkapelle. Der Königsthron ist überaus schlicht und einfach gestaltet, Verzierungen fehlen gänzlich. Zu dem auf einem Unterbau errichteten Sitz führen sechs Stufen. Der Stuhl selbst besteht aus vier mit bronzenen Klammern zusammengehaltenen parischen Marmorplatten, die nach den neueren Untersuchungen, ebenso wie die Stufen, um 800 der Grabeskirche in Jerusalem entnommen wurden. Eine andere (unbelegte) Interpretation verweist auf die Palasttreppe des Pilatus, über die Jesus nach seiner Geißelung hinaufgeschritten ist. Auf einer der beiden seitlichen Platten finden sich feine, eingeritzte Linien, die wohl als Spielfeld für ein antikes Mühlespiel dienten. Die Rückplatte zeigt gar eine frühe Darstellung der Kreuzigungsszene. Aus der Oberflächenbehandlung und den aus verschiedenen Epochen stammenden Einritzungen heidnischer wie christlicher Art kann darauf geschlossen werden, dass die Platten mindestens zum dritten Mal verbaut wurden.

Mit dem Besuch des Königsthrons endet die Führung durch den Aachener Dom. Mich plagt nun der Hunger. So suche ich nicht lange, sondern lasse mich an diesem Abend im Außenbereich einer nahegelegenen Pizzeria nieder, und vertreibe meinen Hunger mit einer üppigen Pizza.

- Das barocke Eingangsportal zum Dom

- Das Oktogon

- Der Barbarossaleuchter. Er ist ein Radleuchter, der im Auftrag Kaiser Friedrichs I., genannt Barbarossa, und dessen Gemahlin Beatrix etwa im Zeitraum zwischen 1165 und 1170 angefertigt und unter dem Kuppeldach der Pfalzkapelle Karls des Großen angebracht wurde

- Blick in die Kuppel des Oktogons

- Im Hintergrund am 1. Pfeiler rechts das Gnadenbild „Unserer Lieben Frau von Aachen“, im Kern aus dem 14. Jhdt. – Weihegaben aus alter nund neuer Zeit, Kronen und fast 40 Gewänder bilden seinen Schmuck

- Der Hauptaltar des Doms. Die goldene Altartafel aus der Zeit um 1020 zeigt die Leidensgeschichte Jesu. In der Mitte zwischen Maria und dem Erzengel Gabriel Christus als Weltenherrscher, umgeben von den vier Evangelistensymbolen. Dahinter der gotische Chor mit dem Marienschrein

- Der goldene Ambo, die sogenannte Kanzel Kaiser Heinrich II. (vor 1014), ist geschmückt mit antiken Schalen, Elfenbeinschnitzereien, Schachfiguren und Evangelisterelief. Der Ambo ist 1414 – nach Fertigstellung der Chorhalle – aus dem Oktogon an die heutige Stelle versetzt worden

- Die Strahlenkranzmadonna

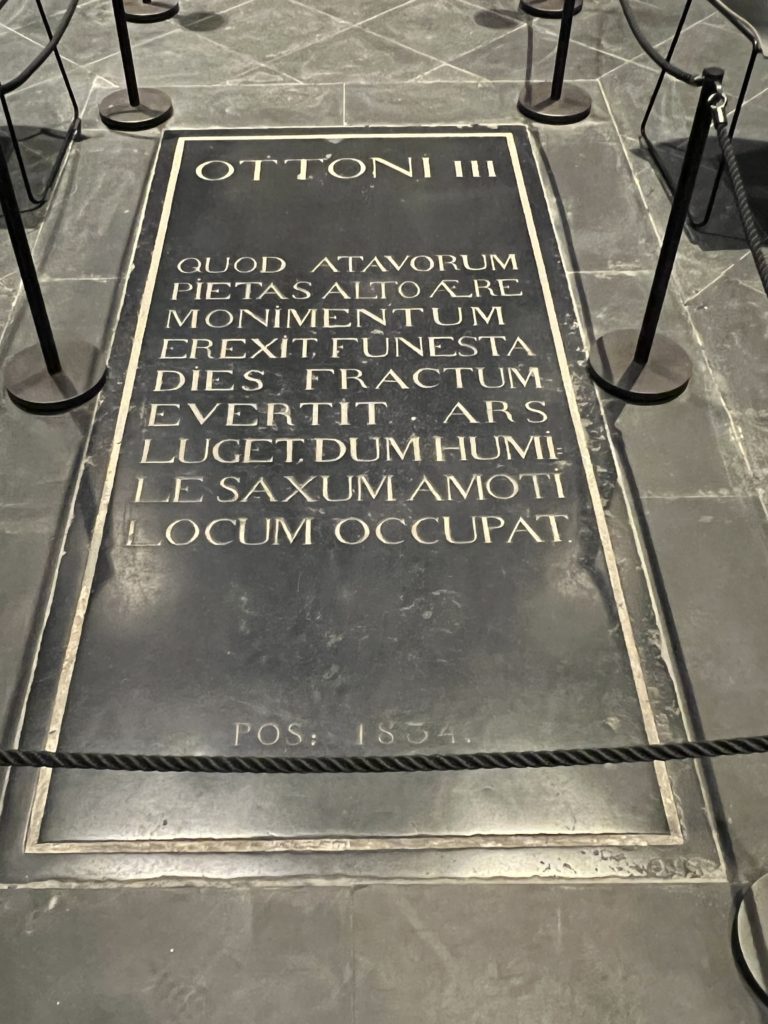

- Gedenkplatte für Kaiser Otto III. (1834), der im karolingischen Kirchenbau im Jahre 1002 bestattet wurde. Der Sarkophag wurde 1414 – nach Vollendung der Chorhalle – an diese Stelle überführt

- Der Karlsschrein (1182/1215). Seit 1215 birgt er die sterblichen Überreste Karls des Großen. An den Längsseiten des Schreins werden 16 seiner Nachfolger dargestellt

- Der Karlsschrein. Karl selbst thront an der Stirnseite unter dem segnenden Christus, flankiert von Papst Leo III. und Erzbischof Turpin von Reims.

- Der Marienschrein. Auf dieser Seite Maria mit sechs der 12 Apostel

- Auch hier an der Stirnseite Karl der Große

- Blick in die Chorhalle

- Freigelegtes mittelalterliches Deckengemälde

- Der Thron Karls des GRoßen, auf dem er wohl nie gesessen hat.

- Ein Seitenwand des Throns mit eingeritztem Mühlespiel

- Blick von der Empore hinab ins Oktogon